张肖伊:干旱沙漠中播撒教育种子的实践者

作者: 来源:人文学院 时间:2025-10-08 阅读次数:次

张肖伊,毕业于04中本1班,现任浙江省平阳中学语文教师,曾获浙江省教坛新秀、市名班主任、市优秀援疆教师、温州市优质课一等奖、温州市班主任基本功大赛一等奖、平阳县最美班主任等奖项

不是每一朵花都盛开在天山之上,雪莲做到了;不是每一棵树都屹立在戈壁之中,胡杨做到了;不是每一个人都能跨越山海将智慧与情怀播撒在边疆的土地上,她做到了。她就是温州大学人文学院2004届汉语言文学(师范)专业的毕业生,浙江省平阳中学的张肖伊老师。在她十七年教学生涯中,张肖伊获得过的荣誉不胜枚举。其中,最为瞩目的属“阿克苏地区优秀援疆教师”。

情系语文,缘结师范

张老师的父亲是一位名副其实的“古诗词发烧友”,每每到饭点时刻,张父坐在饭桌前饱含深情地吟诵一两首诗词才开始吃饭。张肖伊不解其意,便开口问父亲:“这首诗讲的是什么呀?”面对女儿的询问,张父回答道:“这是首朦胧派的唐诗。”彼时,张肖伊绞尽脑汁也想不明白朦胧派的涵义,只觉得父亲的解释就如同他所吟诵的诗一般朦胧。探究的欲望在心底萌发,孕育出一颗名为“热爱文学”的种子。

随着年岁渐长,张老师对“语文”这门学科的探索与了解愈加深入。每每学习诗词,她总觉得自己学的不是课本上规规矩矩的一笔一划,而是祖国大地上的江河湖海、名山大川,是花前月下对影成三人的独特情操,是能人志士不为五斗米折腰的高风亮节。在一次次学习中,她愈发笃定:她的大学专业要选择汉语言文学。

抱着“执典籍为舟,渡浩瀚文海,探文脉之源流;以笔墨为刃,剖文学肌理,悟古今哲思”理想的张肖伊,懵懵懂懂地走进了温州大学的汉语言文学(师范)专业。理想很丰满,但现实很骨感。本以为大学生活会像想象中一样遨游文学瀚海、品味四方经典,可她忽略了专业名称中括号里的两个字——师范。就读师范专业,就意味着普通话成为了必过的一项考试科目。从小在以闽南话为方言的浙南地区长大的张肖伊,早就把方言根植心中。她会说“呷饱未”,却不能流利地说“吃饱了吗”。刚开始练普通话的她实在是举步维艰——平舌音和翘舌音好似总在打架,“亲近”和“清净”傻傻分不清楚。这样的她面对普通话考试只能是愁容满面。

“成大事者,必作于细。”发音有缺陷,张老师便将练习普通话发音作为她每日的“功课”。她在清晨诵读报纸,在夜晚比对普通话与闽南话的发音差异,闲暇时还钻进电影院跟着电影演员练习台词,如此日复一日,年复一年,终于,凭着恒心与耐心,她得偿所愿,拿下了普通话二甲证书。也正是因为有着这份超乎常人的恒心与耐心,才让她在日后的工作中脱颖而出,屡获佳绩。

远赴山海,只为一个背影

张老师偶然接触到援疆计划,并成为其中的一员。这一次的柔性援疆,虽然时间不长,却在张老师的生命中留下了不可磨灭的印记。那个在一年四季气候宜人的温州长大的女孩第一次认识到何为寒冬。当干燥的风裹挟沙尘掠过白皙细嫩的脸颊,犹如一把把利刃刮过,留下火辣辣的刺痛感。说“从未萌生退缩念头”是假的,每当风沙卷起时,她总会想起江南水乡的温婉,心里泛起一丝难以言说的怅然。

直到那天课后,她走出教学楼,决定去看看阿克苏的天地。极目远眺,荒原以最原始的姿态铺展至天际,远方,天山雪峰如冷峻的巨人,亘古沉默地矗立,苍穹高远得令人心悸,巨大的云朵缓慢地漂移,投下瞬息万变的阴影,更衬得脚下的戈壁滩辽阔得没有边际。倏然,一个身影闯进了张老师的视线:一位少年正独自坐在远处的角落里,抱着书忘我地读着。在苍茫的天地之间,他的身影小得像粒尘埃,可那份沉浸在书里的专注,却透着股不服输的劲头,就像戈壁滩上的胡杨,哪怕长在贫瘠之地,也想凭着一股韧劲,在风沙里活出自己的天地。眼前的一幕深深震撼着张老师的内心,她暗暗下定决心,一定要去长期援疆,要为边疆的孩子做点什么!

人生如逆旅,我亦是行人

于是,张老师毅然决然地踏上了长达四千多公里的援疆路。在拜城的一年半里,她看见了无数双清澈的眼睛在渴望着知识,看见了无数双稚嫩的小手,在一笔一划谱写着他们未知的明天。在那个疫情肆虐的隆冬,学生们克服困难坚持学习的模样,让她在维吾尔族学生身上看见了如同春天般的生命力。

慢慢地,张肖伊老师真正理解了魏书生老师所言的“你把学生看作天使,你就生活在天堂里”,她理解了宽容的真谛,并将这个理念贯穿日后的教学生涯。

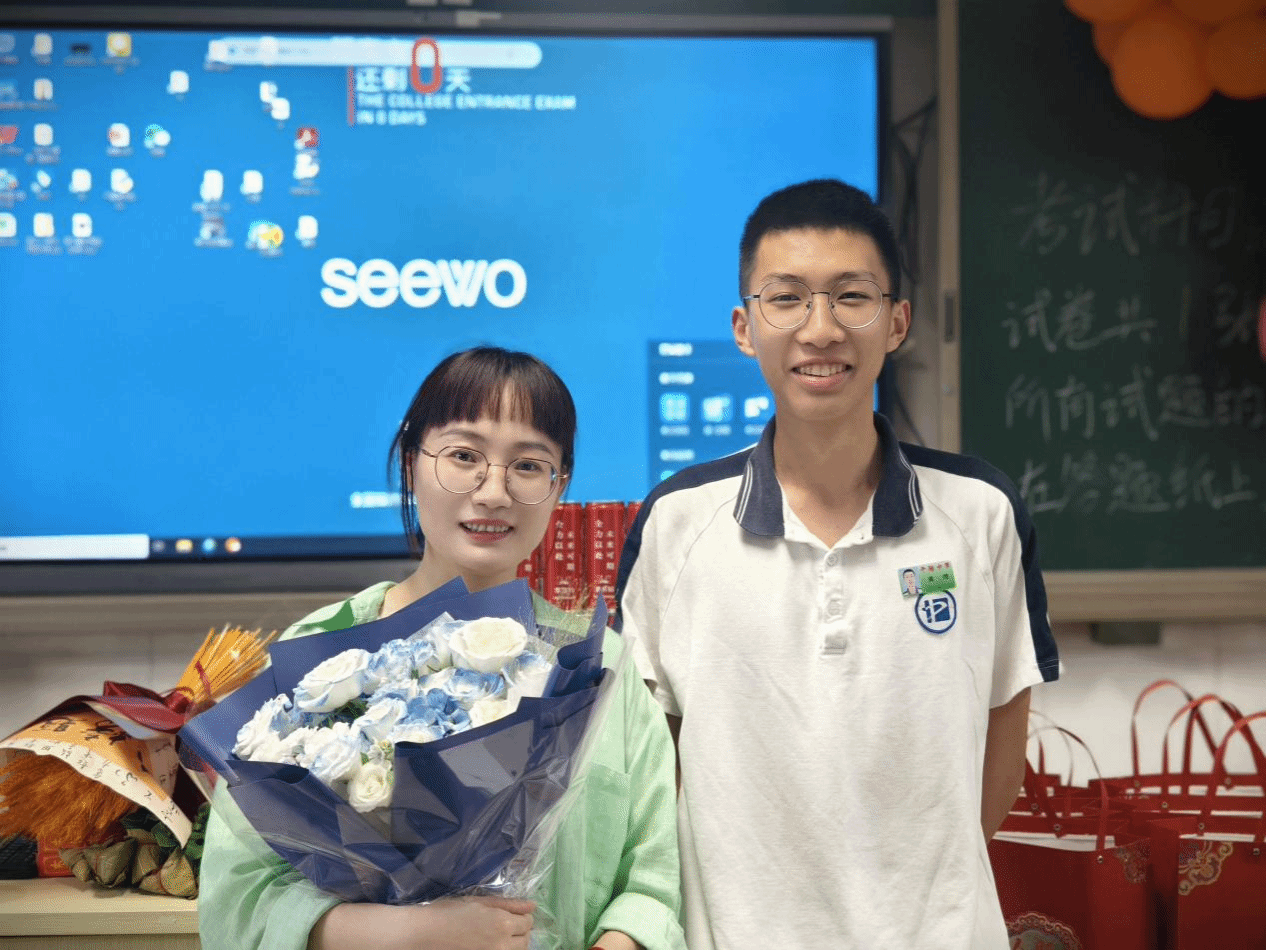

那年夏秋之际,她的“宽容”理念得以付诸实践。“老师,您别管我,我初中三年就这么睡上来的。”小孜同学扯着嘴角,嬉皮笑脸地挑战张老师的底线。张老师发现,给予负面评价对小孜毫无作用。但是,在日复一日的相处中,她发现小孜除了上课时常犯困睡觉外,其实藏着不少可贵的闪光点,比如说心态很好。于是张老师抓住这一点,不断地给予他鼓励与支持,让小孜在迷茫的学习生涯中找到了真正的意义。小孜的成绩也在张老师坚持不懈地鼓励下,逐渐有了提升,并考入了重点大学。除了课堂上的教育实践,张老师还以另一种方式深耕边疆教育:她坚持向四中捐赠数百本图书,希望用知识为学生的成长指引方向。

在教育实践中,张肖伊老师逐渐意识到:宽容不仅是对学生个性的包容,更是对边疆教育现状的接纳与行动。在独特教育理念的引领之下,她继承发扬了温州大学“厚培德本,造福人群”的办学传统,并不断地付诸实践。

殷切嘱托,诚诚寄语

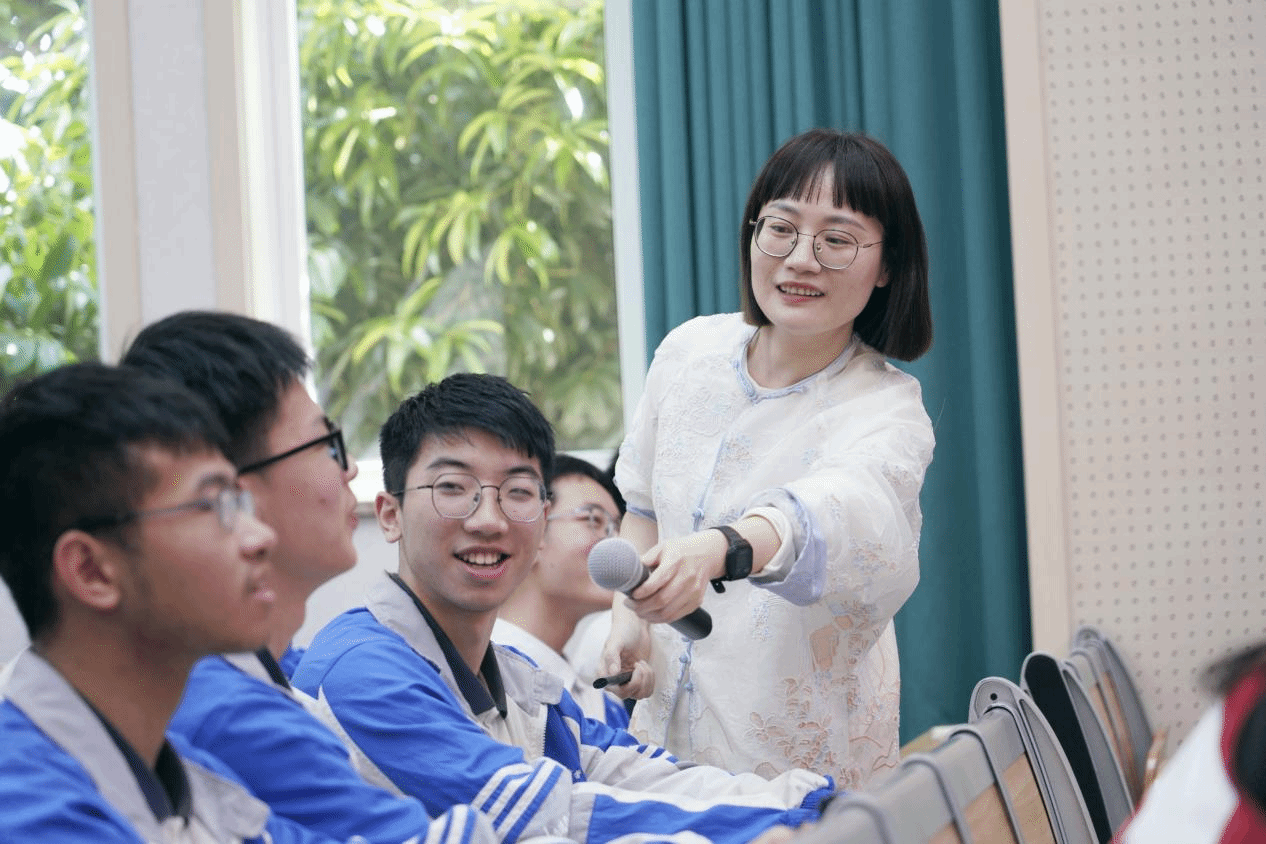

当被问及有什么建议可以给学弟学妹时,张老师认为年轻教师有三个最重要的核心素养:成长型思维、以生为本的理念和带班育人能力。教育者要有终身成长的思维,这是时代发展对教育从业者的必然要求,也是教师职业水平自我提升的内在需求。同时,老师要成为学生的榜样,只有老师带头成长,“教书育人”这四个字才更有说服力。“带班育人”则指沟通共情、高效管理和智慧应对的能力。有些时候,新老师为了站稳讲台,片面地重视对学科教学能力的培养,而忽略提升带班育人的水平,这样往往导致班级管理出现混乱的局面,于教师和学生双方都是不利的。

正是凭借对这三大核心素养的深刻认知与躬身践行,张肖伊老师在师范道路上不断精进自我,将教育理想的种子播撒在沿海与大漠之上,让它们生根发芽,最终盛开出鲜艳的花。

上一篇:

陈如意:教育如琢玉