【罗山讲堂2025第8期】中国现代作家接受贝多芬浅说——从李叔同到郑敏

作者: 来源:人文学院 时间:2025-11-06 阅读次数:次

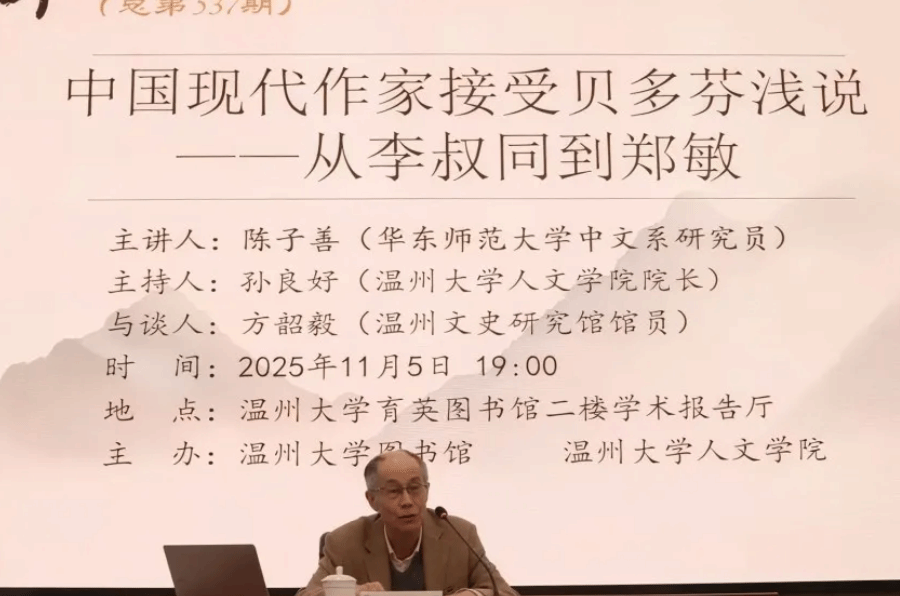

2025年11月5日晚,华中师范大学中文系研究员陈子善教授应邀在温州大学育英图书馆学术报告厅,作了一场题为“中国现代作家接受贝多芬浅说——从李叔同到郑敏”的专题讲座。本次讲座由温州大学人文学院院长、图书馆馆长孙良好教授主持,温州文史研究馆馆员方韶毅与我院教授陈文辉参与探讨。现场师生踊跃参与交流,共赴这场学术盛宴。

讲座伊始,孙良好教授以书与人、文学与音乐、图与文的关系为切入点引出话题,指出恰逢李叔同诞辰145周年、贝多芬诞辰255周年与郑敏诞辰105周年的纪念节点,让这场跨界学术交流更添历史厚重感。

陈子善教授首先介绍了中国首位引介贝多芬的人——李叔同。1906年,李叔同在日本出版了《音乐小杂志》。其中《乐圣比独芬传》一文精炼地概括了贝多芬的生平与音乐成就,最早将“乐圣”称号引入中国。第二位引介者是鲁迅。1908年,鲁迅在《科学史教篇》中用一句话引介贝多芬,并将其与达尔文并列,意在强调人类不能只关注科技,还要关注人文,才能使人心俱全,而这人文中不可缺少的人正是贝多芬。第三位则是郭沫若,1920年他创作的组诗《电火光中》将贝多芬译为“悲多汶”,并与汉代苏武、法国画家米勒并置歌颂,这也是中国现代文学中第一首正面赞颂贝多芬的诗作。

紧接着,陈子善教授介绍了音乐理论家傅彦长。他在《音乐文集》中将贝多芬定位为西方古典音乐三大代表之一,并于1927年策划举办了贝多芬百年祭音乐会。陈子善教授又重点介绍了两位译者——杨晦与傅雷。他们分别于1927年与1946年翻译《贝多芬传》,使贝多芬的英雄形象深入人心。“会作曲的诗人”黎青主在1931年出版的诗集《诗琴响了》中首次歌颂《第九交响曲》,散文家徐迟则在《音乐志》中记录了该作品在中国的首次完整演出。诗人、书评家刘荣恩与四十年代活跃于上海文坛的作家南容分别以诗与文回应贝多芬不同作品,展现其音乐的多重魅力。

随后,陈子善教授谈及两位女作家对贝多芬的不同态度。赵萝蕤在《我为什么喜欢西洋音乐》中盛赞“贝多芬是圣人”;而张爱玲则有所保留,坦言并不欣赏贝多芬的“英雄气”。他还介绍了1940年翻译家夫妇范纪曼与彭雅萝在上海出版的《音乐的解放者贝多芬》一书。讲座接近尾声,陈子善教授讲述了九叶派诗人郑敏的创作历程。继《献给贝多芬》之后,郑敏于1984年发表诗歌《贝多芬的寻找》,尽管不同历史时期对贝多芬的感受各异,但她对贝多芬的崇拜与理解却在不断拓展深化。最后,陈子善教授展示了巴金抄录的傅雷译版《贝多芬传》原文的书法作品。

整场讲座中,陈子善教授以有详有略的方式梳理了十三位中国现代作家对贝多芬的接受史,从最初的简要文字介绍到多样化的文学创作,清晰呈现了中国现代作家与贝多芬交集的递进轨迹,让听众直观感受到文学与音乐跨越时代的深厚联结。

讲座最后,孙良好教授分享了感悟,强调读书需有“兴奋点”,做学问方能乐在其中、沉浸其间。方韶毅和陈文辉也与陈子善教授展开对话,分别总结了其学术上的造诣与贡献。在互动环节中,同学们踊跃提问,陈子善教授也逐一作出细致解答。

整场讲座在浓厚的学术氛围中圆满落下帷幕。

(图文:陈静、陈柠茹;审核:孙良好)